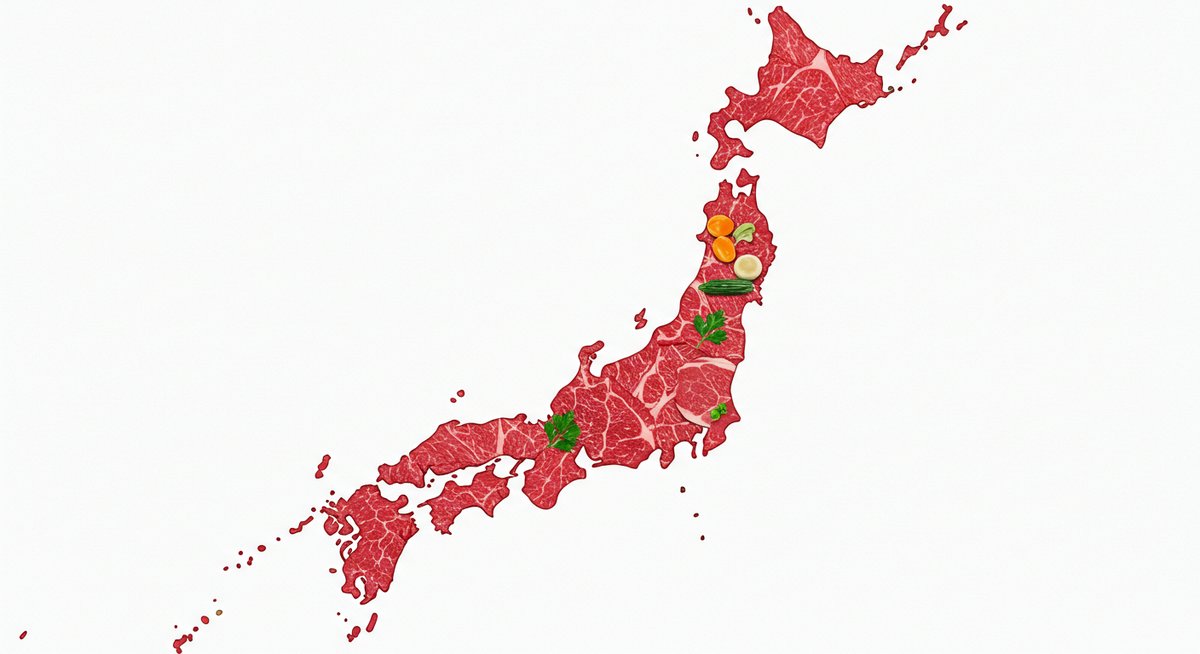

日本における牛肉の生産量ランキングとその特徴

日本各地で生産される牛肉は、その地域ならではの風土や飼育方法により個性が異なります。ここでは都道府県ごとの生産量や特徴を詳しく見ていきます。

牛肉生産量が多い都道府県の上位ランキング

日本国内で特に牛肉の生産量が多い都道府県としては、鹿児島県、北海道、宮崎県が挙げられます。農林水産省の統計によれば、直近の年間生産量で最も多いのは鹿児島県で、続いて北海道、宮崎県が上位を占めています。

表にして見ると、牛肉生産量の上位3県は次のようになります。

| 順位 | 都道府県 | 年間生産量(約,千トン) |

|---|---|---|

| 1 | 鹿児島県 | 69 |

| 2 | 北海道 | 66 |

| 3 | 宮崎県 | 60 |

これらの地域では広大な土地や飼料の確保がしやすいことに加え、地域ごとに培われた飼育技術が高い水準にあります。また、ブランド牛を生産する体制も整っているため、全国的な評価を受けています。

上位都道府県の生産量の推移と背景

近年、牛肉生産量の上位県では安定した生産量を維持していますが、その背景には農家の世代交代や経営の大規模化などの動きがあります。特に鹿児島県や宮崎県では、若い生産者の参入が増え、最新の飼育技術やICTの導入が進んでいます。

一方で、北海道では広大な牧草地を生かした放牧が特徴的です。これにより、他県とは異なる飼育環境が整っています。ただし、近年は飼料価格の高騰や労働力不足が課題となっており、今後の生産体制の維持には工夫が求められています。

牛肉の生産量が地域ごとに異なる理由

牛肉生産量が都道府県ごとに異なる理由は、主に以下の3つが挙げられます。

- 飼料や水資源の確保のしやすさ

- 飼育に適した気候や地形

- 歴史的な畜産の伝統や技術の継承

たとえば、北海道や鹿児島県は広い土地と豊かな自然環境があり、大規模な畜産経営がしやすい環境です。逆に都市部や山間部などでは、土地の制約やコスト面から大規模な牛肉生産は難しい傾向にあります。地域ごとの伝統や消費文化も影響し、古くから牛肉生産が根付いている地域とそうでない地域の差が現在も続いています。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

牛肉の種類と日本の主なブランド牛の特徴

日本で流通している牛肉にはさまざまな種類があり、ブランド牛ごとに特徴や育て方が異なります。地域ごとの違いや選び方のポイントも解説します。

日本国内で流通する代表的な牛肉の種類

日本国内で流通している牛肉は大きく分けて「和牛」と「交雑牛」「乳用種牛」の3つに分類されます。和牛は日本原産の品種を指し、肉質のきめ細やかさや脂の甘さが魅力です。一方、交雑牛は和牛と乳牛をかけ合わせたもので、価格が比較的手頃でありながら食味も良好です。

また、乳用種牛は主に乳牛として飼育される品種ですが、肉用としても利用されます。それぞれの特徴は以下の通りです。

- 和牛:霜降りの多い柔らかな肉質。代表品種は黒毛和種など。

- 交雑牛:和牛と乳牛の良いとこ取りで、コストパフォーマンスに優れる。

- 乳用種牛:赤身が多くあっさりとした味わい。

消費者の好みや料理の用途によって、これらの牛肉が使い分けられています。

北海道や鹿児島県など地域ごとのブランド牛

日本各地には「松阪牛」「神戸ビーフ」「米沢牛」「宮崎牛」など、地域ごとに名高いブランド牛が存在します。たとえば、北海道では「十勝和牛」や「びえい和牛」、鹿児島県では「鹿児島黒牛」が有名です。

ブランド牛は、厳しい生産基準や管理体制のもとで育てられており、一般の牛肉よりも高い品質と味わいを誇ります。各ブランドには特有の特徴があります。

| ブランド名 | 主な産地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 松阪牛 | 三重県 | きめ細かい霜降り |

| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | まろやかな脂質 |

| 神戸ビーフ | 兵庫県 | 柔らかな肉質 |

| 十勝和牛 | 北海道 | さっぱりとした赤身 |

このように、地域ごとに個性的なブランド牛が生まれているのは、その土地の自然環境や飼育技術、歴史的背景によるものです。

ブランド牛選びで注目すべきポイント

ブランド牛を選ぶ際には、以下のような点に注目すると選びやすくなります。

- 産地と銘柄の信頼性

- 肉質等級や脂肪交雑(霜降り)の度合い

- 肥育期間や飼育方法の情報

また、ブランド牛にはそれぞれ認証マークや規格が設定されている場合が多いので、購入時はラベルや説明書きを確認すると安心です。どのブランド牛にも独自の魅力がありますが、料理方法や目的に合わせて選ぶことで、その美味しさをより楽しむことができます。

牛肉生産の現状と日本各地の取り組み

牛肉生産を取り巻く環境は変化しており、さまざまな課題に対応するため各地で独自の取り組みが進められています。持続可能な生産や支援策、安全対策について解説します。

畜産農家が目指す持続可能な生産体制

近年、牛肉の生産現場では持続可能な生産体制を目指す動きが広がっています。その背景には、環境負荷の軽減や飼料コストの上昇、労働力不足などがあります。畜産農家は、飼料の効率的な利用や放牧の推進、飼養管理の自動化などを積極的に取り入れています。

また、農業と畜産を組み合わせた循環型農業を進める例も増えています。たとえば、作物の残さを飼料として利用することで廃棄物を減らし、地域全体で資源を有効活用する取り組みが行われています。このように、多様な工夫で安定した生産と環境保全の両立を目指しています。

地方自治体による牛肉振興策と支援事例

牛肉生産を維持・発展させるため、地方自治体もさまざまな振興策を講じています。主な取り組みには、後継者育成への支援、設備導入の補助金、ブランド牛のPR活動があります。

具体的な支援事例としては、北海道が行う「生産者ネットワークの構築支援」や、宮崎県の「宮崎牛ブランド認証制度」が挙げられます。また、全国的に飼育技術の研修会や消費者向け試食イベントが開催され、地元産牛肉の魅力が発信されています。これにより、生産者の意欲向上と消費拡大の両面で効果が期待されています。

消費者の安全意識と牛肉生産の課題

消費者の間では、牛肉の安全性や生産過程への関心が高まっています。生産者はトレーサビリティ(生産履歴管理)の徹底や衛生管理の強化、抗生物質の使用管理など、安全な牛肉生産の取り組みを進めています。

しかし、衛生基準の厳格化やコスト増加など課題も多く、一部の小規模農家には対応の難しさもあります。今後は、消費者と生産者の信頼関係を築くためにも、情報公開や地域ぐるみの取り組みがますます重要になっていきます。

世界の牛肉生産量ランキングと日本の位置づけ

世界的に見ても牛肉の生産は重要な産業です。ここでは主要国のランキングや日本の立ち位置、今後の展望について解説します。

世界主要国の牛肉生産量ランキング

世界の牛肉生産量は、アメリカやブラジル、 中国、アルゼンチンなどがトップクラスを占めています。近年のデータを参考に、主要国のランキングは次の通りです。

| 順位 | 国名 | 生産量(約,万トン) |

|---|---|---|

| 1 | アメリカ | 1,200 |

| 2 | ブラジル | 1,000 |

| 3 | 中国 | 700 |

| 4 | アルゼンチン | 310 |

| 5 | インド | 300 |

これらの国々は広大な土地や豊富な飼料資源を活かして大量生産を実現しており、世界の牛肉市場に大きな影響を与えています。

日本が世界の中で占める牛肉生産の規模

日本の牛肉生産量は、世界全体と比べると決して多いとはいえません。年間生産量はおよそ48万トン程度で、ランキングで見ると20位前後に位置しています。これは、日本の国土や飼料資源、都市化による農地減少の影響が大きく関係しています。

しかし、日本の牛肉は高品質で知られており、海外でも「和牛」などのブランド牛が高い評価を受けています。生産量よりも品質やブランド力が強みとなっています。

今後の日本の牛肉生産が目指す方向性

今後の日本の牛肉生産は、持続可能性や品質の高さをさらに追求する方向に進むことが期待されています。環境に配慮した飼育方法や資源の有効活用、ブランド価値の向上が重視されています。また、輸出拡大や観光との連携も重要なテーマです。

たとえば、海外市場向けの和牛輸出や、牛肉を活用した観光資源開発など、多角的な取り組みが進んでいます。これからの牛肉生産は、量だけでなく質や地域との結びつきがますます重要視されるでしょう。

まとめ:牛肉生産量ランキングから見る日本の畜産の現状と展望

日本の牛肉生産は地域ごとに特色があり、生産量やブランド力で世界でも独自の地位を築いています。鹿児島県や北海道など上位県の安定した生産や、各地の持続可能な取り組みは今後も注目されます。

世界的には生産量で他国に及ばないものの、高品質な和牛ブランドが評価されています。今後は、環境への配慮や地域資源の活用、海外市場への挑戦など、多面的な発展が期待できる分野といえるでしょう。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。