千葉のお雑煮の特徴と地域ごとの違い

お正月に食べる雑煮は地域ごとにさまざまな特色があります。千葉県のお雑煮も、各地で違った味や具材が楽しまれています。

千葉県各地で異なる雑煮の特色

千葉県内では、雑煮の味つけや入れる具材が地域や家庭によって大きく異なります。たとえば、内陸部と沿岸部ではだしや具材の選び方が違い、沿岸部では海産物がよく使われています。一方で、里芋や人参などの野菜を多く入れる地域もあります。

また、醤油仕立てや味噌仕立てなど、味つけにもバリエーションがあります。お餅の形も丸餅と角餅の両方が見られ、焼くか煮るかも各家庭の好みにより異なります。こうした多様性が千葉の雑煮の大きな特徴です。

はばのりを使った千葉ならではのお雑煮

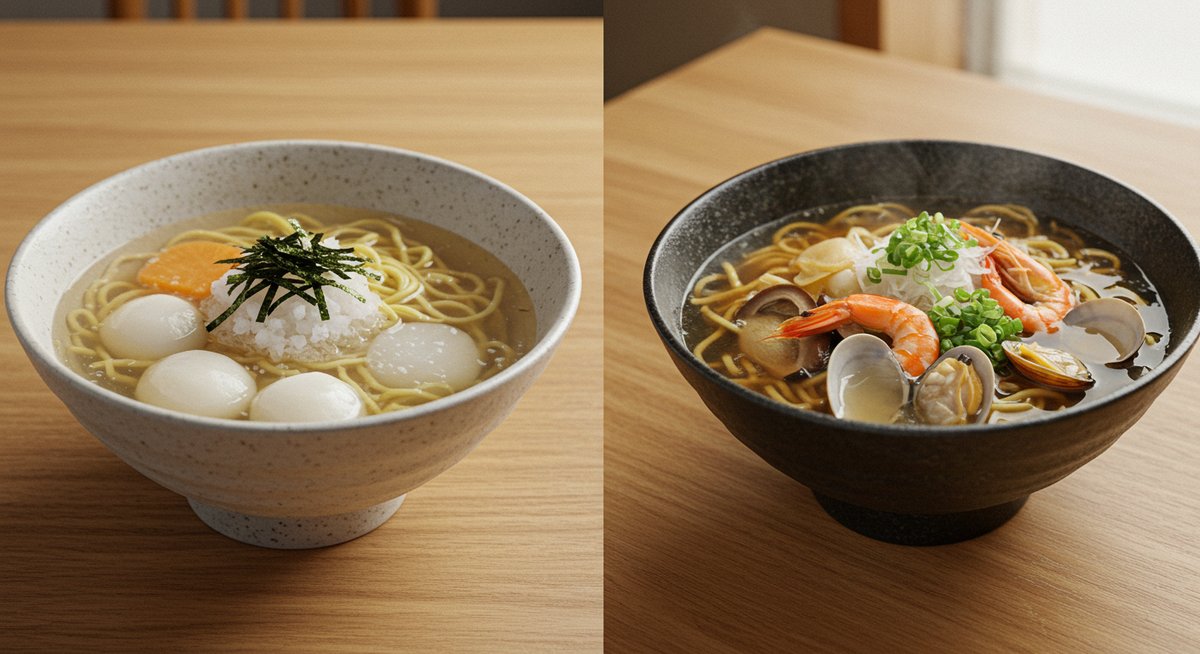

千葉県の沿岸部では、特産の海藻「はばのり」を使った雑煮が郷土料理として親しまれています。はばのりは、香りが良く、食感もしっかりとしているのが特徴です。お餅の上にたっぷりとのせて食べることで、磯の風味豊かなお雑煮になります。

はばのり雑煮は、県内でも特に房総半島南部などでよく食べられています。地元ならではの味わいや伝統を楽しめる一品です。観光客にも人気が高く、千葉の正月を代表する料理となっています。

千葉の雑煮に使われる主な食材

千葉のお雑煮には、地域の農産物や海産物が多く使われます。代表的な具材を以下の表にまとめました。

| 食材 | 特徴 | 主な産地 |

|---|---|---|

| はばのり | 磯の香り豊か | 房総沿岸部 |

| 里芋 | ねっとり食感 | 県内全域 |

| 鶏肉 | だしの旨み | 内陸部 |

| 大根・人参 | 彩りと甘み | 県内各地 |

このように、千葉県では地域の自然の恵みを生かした具材が選ばれています。家庭ごとに使う食材が少しずつ違うのも、雑煮作りの楽しみの一つです。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

はばのり雑煮の歴史と伝統行事との関わり

千葉のはばのり雑煮は、長い歴史と地域の伝統行事とともに発展してきました。その背景や由来を紐解いてみましょう。

はばのり雑煮が生まれた背景と由来

はばのり雑煮の起源は、千葉の房総半島沿岸で古くから楽しまれていた正月料理にあります。正月用に特別に採られたはばのりは、かつては貴重なごちそうでした。お祝いの席にふさわしい食材として重宝され、家族の健康や幸せを願って雑煮に加えられるようになりました。

また、はばのりは「幅を利かせる」という語呂合わせから、商売繁盛や家内安全の縁起物とされてきました。こうした風習が、はばのり雑煮という郷土料理を根付かせた要因となっています。

正月行事と千葉のお雑煮の関係

千葉のお雑煮は、さまざまな正月の行事と深く関わっています。元旦の朝には家族全員で雑煮を食べ、一年の無病息災や豊作を願うのが習わしです。特に、はばのり雑煮は新年の祝い膳に欠かせないものとして扱われています。

また、地域によっては、家や神社での初詣のあとに雑煮をいただく風習もあります。こうした形で、お雑煮は正月の大切な行事を彩り、世代を超えて受け継がれています。

現代でも続く伝統的な食べ方と行事

現在でも千葉県の多くの家庭で、伝統的な雑煮の食べ方が守られています。たとえば、お雑煮を食べる順番や具材の切り方にこだわる家庭もあります。はばのりは、食べる直前にお餅の上にのせて磯の香りを楽しむのが一般的です。

また、地域の集まりや祭りでも、雑煮がふるまわれることがあります。こうしたイベントを通じて、地元の子どもたちにも伝統の味が伝えられています。

千葉のお雑煮レシピと作り方のコツ

千葉のお雑煮は、身近な食材と少しの工夫で家庭でも手軽に楽しめます。基本的なレシピや美味しく作るコツをご紹介します。

基本の材料と下ごしらえの方法

千葉のはばのり雑煮の基本の材料は、もち、はばのり、鶏肉、里芋、大根、人参、だし、醤油などです。下ごしらえとして、野菜は一口大に切り、里芋は下茹でしてぬめりを取ります。鶏肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切るのがおすすめです。

はばのりは乾燥した状態で売られていることが多いので、さっと洗ってゴミや砂を落とし、食べる直前に使います。だしは昆布やかつお節から丁寧に取り、具材の旨みを引き出しましょう。

千葉らしい雑煮を美味しく作る調理ポイント

美味しい千葉のお雑煮を作るポイントは、だしの取り方と具材の煮込み方にあります。だしは時間をかけてじっくりと取り、雑煮全体の味のベースをしっかり作ります。具材は火の通りに合わせて順番に加え、煮崩れしないよう注意しましょう。

また、はばのりは長く加熱せず、食べる直前にのせることで香りや食感を残せます。醤油の量も控えめにして、だしや素材の味が活きるよう心掛けると、千葉らしい優しい味わいになります。

現代風アレンジや家庭ごとの工夫

近年では、千葉のお雑煮に新しいアレンジを加える家庭も増えています。たとえば、はばのりの代わりに焼きのりや他の海藻を使ったり、地元の旬の野菜を加えることで、彩りや栄養バランスを良くしています。

また、だしにハマグリやアサリを使うことで、より磯の香りの強い雑煮に仕上げる工夫もあります。家庭ごとに独自のレシピがあるため、家族の好みに合わせてアレンジを楽しめるのも千葉の雑煮の魅力です。

千葉のお雑煮の保存と継承に向けた取り組み

地域に根付いた千葉のお雑煮の味や食文化を、次の世代へ残すための取り組みも行われています。その活動内容を紹介します。

地元団体や保存会による伝統継承

千葉県内では、地元の保存会や市民団体が雑煮の伝統を守る活動を続けています。たとえば、年末年始に雑煮作りの講習会や試食会を開催することで、若い世代や移住者にも作り方を伝えています。

地域の歴史や文化を伝える冊子の発行や、雑煮をテーマにした交流イベントも行われています。こうした地道な活動が、地域のつながりや郷土意識を育てる役割を果たしています。

学校給食や地域イベントでの普及活動

雑煮文化をより広く知ってもらうために、学校給食で千葉の雑煮が提供されることもあります。児童や生徒が郷土の味に触れる機会となり、家庭でも雑煮を作るきっかけになっています。

また、地域の祭りやイベントで雑煮をふるまう取り組みも盛んです。地元の生産者や企業と連携し、素材の魅力や食文化を再確認する活動へと広がっています。

SNSや商品化による新たな魅力発信

近年では、SNSを活用して千葉のお雑煮の魅力を発信する動きも活発です。写真や動画で作り方や盛り付け例を紹介したり、レシピを共有することで興味を持つ人が増えています。

さらに、はばのり雑煮のレトルト製品やお土産セットなど、商品化による新しい楽しみ方も登場しています。こうした取り組みが、千葉の伝統的な味を現代の生活に根付かせるきっかけとなっています。

まとめ:千葉のお雑煮が伝えるふるさとの味と食文化

千葉のお雑煮は、地域の自然や歴史、家族のつながりを感じられるふるさとの味です。昔ながらの伝統と、現代の工夫が融合し、今も多くの家庭で大切に受け継がれています。

こうした雑煮を囲む食卓は、単なる食事の場を超え、地域の文化や人々の思いを伝える大切な時間となっています。千葉のお雑煮を味わいながら、郷土の魅力や温かさを再発見してみてはいかがでしょうか。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。