マグロ漁獲量ランキング日本の主要産地とその特徴

日本各地で水揚げされるマグロは、その漁獲量や産地ごとにさまざまな特徴を持っています。ここでは上位産地の背景や特色について紹介します。

静岡県が誇るマグロ漁獲量の理由

静岡県は全国でも有数のマグロ漁獲量を誇る地域です。特に焼津漁港はマグロの水揚げ量が多く、遠洋漁業の拠点として知られています。焼津の漁師たちは大型の漁船を用い、長期間にわたり大西洋やインド洋など世界の海で漁を行っています。これにより、安定した漁獲量が確保されています。

さらに、焼津港周辺にはマグロの加工施設が充実しており、冷凍や加工のノウハウが発展しています。これらの施設によって新鮮なマグロがすぐに加工され、全国へ出荷できる体制が整っています。静岡県のマグロ漁獲量の多さは、漁師の経験とインフラの充実が大きな支えとなっています。

宮城県や宮崎県が上位に入る背景

宮城県は気仙沼漁港をはじめ、太平洋に面した豊かな漁場を持っています。地形や海流の関係でマグロの回遊ルートに近く、多くのマグロが集まります。また、宮城県では生鮮マグロの扱いに長けており、鮮度を保つ迅速な流通体制も評価されています。

一方、宮崎県は黒潮の影響を受ける南国の港町が点在し、クロマグロやキハダマグロなど多彩な種類のマグロが水揚げされます。宮崎県の漁師は一本釣りや延縄漁といった伝統的な漁法を守りつつ、最新の技術も取り入れているのが特徴です。両県とも地元の消費だけでなく、全国への安定供給体制が整っている点が、上位に入る理由となっています。

その他上位都道府県の特色と水揚げ状況

マグロ漁獲量の上位には、北海道や高知県といった地域も名を連ねています。北海道は広い海域を活かした漁場があり、クロマグロやミナミマグロなども水揚げされています。冷たい海水で育つマグロは脂がのっていることが多く、高級寿司店でも人気です。

高知県は黒潮が流れる太平洋側に面しており、キハダマグロやメバチマグロの漁獲が盛んです。地方ごとに伝統的な漁法を守り続けている一方で、効率的な流通ルートの確立にも力を入れています。これらの地域では、マグロの品質や鮮度、漁師の技術が競い合いながら地域の特色を形成しています。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

世界のマグロ漁獲量と日本の位置づけ

世界全体で見ても、日本はマグロ漁獲量と消費量の両面で中心的な役割を果たしています。ここでは国際的な視点から日本のマグロを考えます。

国別のマグロ漁獲量ランキングと傾向

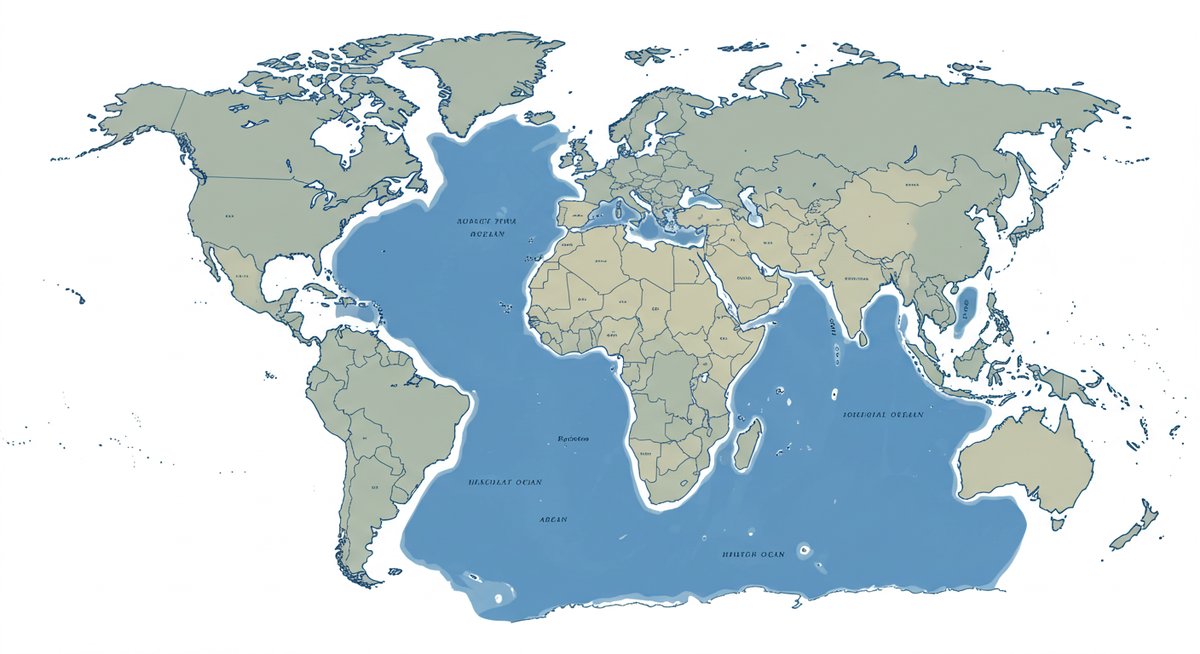

世界のマグロ漁獲量ランキングでは、日本以外にもインドネシアやフィリピン、台湾などの国が上位に入っています。これらの国々は赤道付近の豊かな漁場を持ち、伝統的な漁法と近代的な漁業が共存しています。

日本は長年にわたり安定して上位を維持しており、特にクロマグロやキハダマグロの漁獲に強みがあります。世界的には、漁獲量の増加による資源の枯渇が懸念されており、各国が持続可能な漁業を目指す取り組みを進めています。今後は国際協力による資源管理が重要なテーマとなっています。

世界市場における日本マグロの役割

日本は世界有数のマグロ消費国として、市場で大きな影響力を持っています。特に寿司や刺身などの生食文化が根付いているため、高品質なマグロへの需要が非常に高いです。海外で水揚げされたマグロも日本向けに出荷されるケースが多く、日本市場が価格や品質基準を左右しているといえます。

また、日本発祥の冷凍技術や物流ネットワークは、他国にも広がっています。これにより、世界中の漁師が日本市場を意識してマグロの出荷体制を整えています。日本の食文化が世界市場の流通や消費傾向に影響を与えていることは大きな特徴です。

漁獲量推移から見る日本の強みと課題

日本のマグロ漁獲量は、過去数十年で変化を見せています。一時期は漁獲量が増えましたが、資源管理の必要性から制限がかかるようになりました。現在は、資源保護と安定供給を両立させる努力が続いています。

強みとしては、伝統的な漁法の技術や冷凍保存のノウハウ、加工業の発展が挙げられます。しかし、乱獲や国際的な資源管理の強化による影響、燃料費の高騰など、課題も少なくありません。将来にわたって安定した漁獲を確保するためには、持続可能な漁業の推進や新たな流通の工夫が必要です。

マグロの種類と旬おすすめの食べ方

マグロにはいくつかの主要な種類があり、それぞれに旬やおすすめの調理法があります。ここではマグロの品種と食文化の魅力を紹介します。

クロマグロやキハダマグロなど主な品種の特徴

マグロにはいくつか代表的な品種があります。特に日本でよく食べられているのが、クロマグロ・ミナミマグロ・キハダマグロ・メバチマグロの4種類です。以下の表で、主な特徴をまとめます。

| 品種名 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| クロマグロ | 脂が多く濃厚な味わい | 刺身・寿司 |

| キハダマグロ | さっぱりした味、赤身が中心 | 鉄火巻き・漬け丼 |

| メバチマグロ | 柔らかくあっさり、クセが少ない | 刺身・丼もの |

| ミナミマグロ | 甘みと脂のバランスが良い | 刺身・寿司 |

クロマグロは「本マグロ」とも呼ばれ、特に脂身の豊かなトロ部分が高級寿司店で重宝されています。一方、キハダマグロは価格も手ごろで、家庭の食卓にもよく登場します。それぞれのマグロは旬の時期が異なり、季節ごとに味わいの違いを楽しむことができます。

代表的な郷土料理とマグロの楽しみ方

マグロは全国各地でさまざまな郷土料理として親しまれています。たとえば、静岡県焼津の「マグロの漬け丼」や、宮城県三陸地方の「マグロカツ」、鹿児島県の「マグロのタタキ」などが有名です。地域ごとに独自の調理法や味付けが工夫されています。

また、マグロの部位によって楽しみ方も異なります。赤身はシンプルに刺身や寿司に、トロは炙りや焼き物に、さらには煮付けやカルパッチョにして味わうのもおすすめです。マグロは和食だけでなく、洋風や中華風のアレンジでも美味しく食べることができます。

マグロ消費量が多い地域の食文化

マグロの消費量が多い地域としては、東京都や静岡県、和歌山県などが挙げられます。特に東京は、寿司文化が根付いていることからマグロの需要が非常に高いです。築地や豊洲市場では、毎日のように大量のマグロが取引されています。

また、漁港を持つ地方都市では、地元で水揚げされた新鮮なマグロを使った定食や海鮮丼が観光客にも人気です。こうした地域では、マグロに関連したお祭りやイベントも開かれ、地元の活性化につながっています。マグロは日本各地の食文化に欠かせない存在となっています。

マグロ漁獲量を支える漁業技術と環境保全

マグロの安定した漁獲を支えているのは、各地の漁業技術と環境を守る努力です。先進的な取り組みや課題について見ていきましょう。

日本各地の主な漁法と最新技術の導入

日本のマグロ漁業には、延縄(はえなわ)漁や一本釣りなどの伝統的な漁法が使われています。延縄漁は長い縄に複数の針をつけてマグロを狙う方法で、効率的に漁獲できます。一方、一本釣りは1本の釣り糸でマグロを釣り上げる技法で、魚へのダメージが少なく鮮度を保ちやすいです。

近年では、衛星通信や魚群探知機を活用した最新技術の導入が進んでいます。これによりマグロの移動ルートを正確に把握でき、燃料や人手の削減にもつながっています。漁獲量や漁師の負担を最適化するために、各地で工夫が重ねられているのが現状です。

持続可能な漁業を目指した取り組み

マグロ資源を守るため、日本各地の漁業団体や企業は持続可能な漁業を目指した活動を強化しています。代表的な取り組みには、漁獲枠の設定やサイズ制限、産卵期の禁漁などがあります。これらは乱獲を防ぎ、次世代のマグロ資源を守るために欠かせません。

最近では、資源管理認証(MSC認証)を受ける漁業も増えています。また、地元の漁師と消費者をつなぐ地産地消の仕組み作りも注目されています。こうした努力によって、マグロの恵みを将来にわたって守る体制が強化されています。

漁獲量変動の要因と今後の展望

マグロ漁獲量には、海水温や気候変動、国際的な規制などさまざまな要因が関わっています。たとえば、エルニーニョ現象などの影響でマグロの回遊ルートが変化し、一部地域で漁獲量が減少することもあります。国際的な漁獲制限強化も、漁業現場に大きな影響を及ぼしています。

一方で、技術革新や資源管理の徹底により、安定的な漁獲や新たな漁場の開拓が進んでいます。今後も持続可能な漁業と環境保全のバランスを取りながら、日本のマグロ漁業の発展が期待されています。地域ごとの特色を活かしたマグロ漁業が、未来に向けて大切にされています。

まとめ:マグロ漁獲量ランキングが示す日本の魅力と地域の個性

日本のマグロ漁獲量ランキングを通じて、各地域の漁業技術や食文化、持続可能な取り組みの大切さが見えてきます。マグロは日本の食卓を彩るだけでなく、地域の産業や文化を支える存在です。

今後も各地の特色や技術革新を活かし、豊かなマグロの恵みを守り続ける努力が求められます。マグロを通じて日本の多様な地域性を再発見し、これからの食文化に活かしていくことが期待されています。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。