桃の生産量ランキングと主な産地の特徴

日本各地で栽培される桃は、地域ごとの気候や土壌、栽培の工夫で個性が際立ちます。主要産地やその特徴を知ることで、桃選びがより楽しくなります。

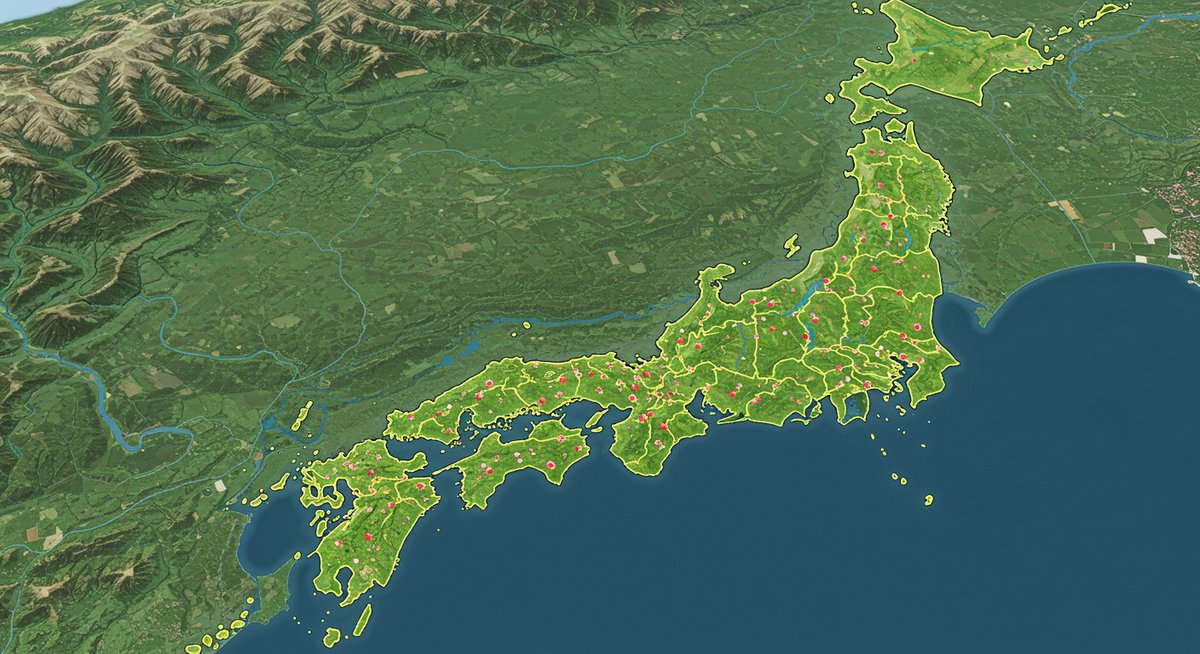

日本全国で桃の生産量が多い地域

日本で桃の生産量が特に多いのは、山梨県、福島県、長野県の3県です。これらの地域は、毎年発表される農林水産省のデータでも上位に名を連ねています。

山梨県は全国のおよそ3分の1を占める最大の産地です。続いて福島県、長野県が多くの生産量を維持しています。その他、和歌山県や岡山県も有名な桃の産地として知られています。下記は主な生産量上位県の一覧です。

| 順位 | 県名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1位 | 山梨県 | 生産量日本一、品種多彩 |

| 2位 | 福島県 | 冷涼な気候、品質重視 |

| 3位 | 長野県 | 標高差を活かす |

このように、地域ごとに異なる気候や地形を活かして、多様な桃が育てられています。

山梨県が桃の生産量で日本一となる理由

山梨県が日本一の桃の産地であり続ける理由は、気候や地形、そして生産者の努力が組み合わさっているからです。山梨県は内陸性の気候で、夏は晴れの日が多く、昼夜の寒暖差も大きいのが特徴です。この寒暖差が、桃に甘みと香りを与えます。

また、扇状地と呼ばれる水はけの良い土地が広がり、桃の根が傷みにくい環境が整っています。さらに、古くから続く桃の栽培技術が受け継がれており、地域ぐるみで高品質な桃づくりに励んでいます。こうした条件が重なり、山梨県が日本一の桃の産地となっています。

福島県や長野県など他の主要産地の特色

福島県は、東北地方の中で最も桃の生産量が多く、特に「あかつき」など品質の高い品種が多いことが特徴です。盆地が多いため昼夜の温度差が大きく、糖度の高い桃が育ちやすいです。

長野県は、標高の違いを活かして多様な品種を栽培できるのが強みです。収穫時期も幅広く、早生(そうせい)から晩成までさまざまな桃が出回ります。また、近年は新しい品種の開発にも積極的です。和歌山県や岡山県も、歴史あるブランド桃の産地として知られており、地方ごとの特色が楽しめます。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

人気の桃の品種と旬の時期

桃には数多くの品種があり、甘さや香り、果肉の食感などさまざまな特徴があります。品種選びや旬を知ることで、桃の美味しさをより味わうことができます。

白鳳や川中島白桃など定番の品種

「白鳳(はくほう)」は、日本の桃の代表的な品種で、全国各地で多く栽培されています。果肉が柔らかく、みずみずしい甘さが特長です。旬は7月中旬ごろで、食べやすさから贈答用にも人気があります。

一方、「川中島白桃(かわなかじまはくとう)」は長野県発祥の品種で、果肉がしっかりとしており、糖度も高めです。日持ちが良く、8月中旬から下旬が食べ頃となります。表に主な品種と特徴をまとめました。

| 品種 | 果肉の特徴 | 旬の時期 |

|---|---|---|

| 白鳳 | 柔らかく多汁 | 7月中旬 |

| 川中島白桃 | 固めで甘い | 8月中~下旬 |

このように、それぞれの品種で味や食感、旬の時期が異なるため、食べ比べてみるのもおすすめです。

夢みずきやあかつきの特徴と魅力

「夢みずき」は山梨県で生まれた新しい品種で、果肉がややしっかりしつつも果汁たっぷりという特徴があります。糖度も高く、濃厚な甘みが感じられるため、近年人気が高まっています。

「あかつき」は福島県を代表する品種です。果肉はやや硬めで、食べ応えがあるのに加え、甘みと酸味のバランスが優れています。また、見た目も美しく、贈り物やお土産にも適しています。これらの品種は、それぞれの産地が誇る味わいとして、多くの人に親しまれています。

桃の美味しい旬の時期と選び方

桃の旬は、品種や産地によって異なりますが、一般的には6月下旬から8月下旬にかけてが最も美味しい時期です。早いものでは6月から出回り始め、晩成品種は9月初旬まで楽しめます。

美味しい桃の選び方としては、全体がふっくらしていて、表面にうぶ毛がしっかり残っているものを選ぶのがポイントです。また、香りが強く、持ったときに重みを感じるものもおすすめです。購入時は、産地や旬の時期を意識すると、より美味しい桃に出会えます。

美味しい桃が育つための条件と生産技術

桃が美味しく育つためには、自然環境だけでなく、生産者の工夫や技術も大切です。ここでは、桃の栽培に適した環境や、各地の栽培方法を紹介します。

日照時間や土壌など生育に適した環境

桃の生育に最適な環境は、十分な日照時間と水はけの良い土壌が揃っていることです。日本の主要産地はいずれも晴天が多く、日光をたくさん浴びられる地域に位置しています。日光により果実の糖度が高まり、色づきも美しくなります。

また、土壌は水はけの良い砂壌土が理想的です。水はけが悪いと根腐れの原因となるため、適度な湿度と乾燥のバランスが重要です。基本的な気温や降水量、風通しも桃の生育に大きく影響します。

産地ごとの独自の栽培方法と工夫

各産地では、それぞれ気候や土地に合わせた工夫を凝らした栽培方法が見られます。たとえば山梨県では、棚仕立てと呼ばれる方法で、桃の樹を水平に広げて日当たりを良くしています。これにより、果実一つひとつが均等に光を浴びることができます。

福島県では、樹の剪定方法や摘果(余分な実を落とす作業)に独自の工夫がみられます。風通しを良くして病害虫の発生を抑え、品質を高める努力が続けられています。さらに、長野県では標高を活かし、寒暖差を利用した栽培法が特徴です。

収穫量増加に役立つ最新の技術動向

近年では、桃の生産量や品質向上のためにさまざまな新技術が導入されています。たとえば、気象データを活用して水やりや肥料の量を自動制御するシステムが普及しています。これにより、無駄のない効率的な栽培が可能です。

また、ドローンを使った害虫の監視や、AIを活用した収穫時期の判断なども研究されています。これらの技術は、生産者の負担軽減や安定した収穫量の確保に役立っています。今後も、さらなる技術革新が期待されています。

桃の楽しみ方と保存方法のコツ

せっかく手に入れた桃は、その美味しさを存分に楽しみたいものです。ここでは、桃を美味しく食べるポイントや保存方法、郷土料理や銘菓への活用例を紹介します。

桃を一番美味しく食べるためのポイント

桃を美味しく食べるためには、食べる直前まで常温で保存し、冷やしすぎないことが大切です。冷蔵庫で長時間冷やすと甘みが薄れやすくなります。食べる1~2時間前に冷やす程度が適しています。

切る際は、桃の割れ目に沿って包丁を入れ、やさしく実をねじるときれいに半分に割れます。皮は手でむくと果汁を逃しにくく、よりジューシーに楽しめます。追熟する場合は、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管すると良いでしょう。

保存や追熟で気をつけたいこと

桃は傷みやすいため、購入後はできるだけ早めに食べるのが理想です。追熟が必要な場合は、新聞紙などで包み、常温に置いておきます。柔らかくなったら冷蔵庫の野菜室で保存し、2~3日以内に食べきるのが望ましいです。

保存時に気をつけたい点は、他の果物や野菜と一緒に保存すると、エチレンガスの影響で過度に熟しやすくなることです。桃同士も重ならないように並べて置くと、傷みにくくなります。以下に保存のポイントをまとめます。

- 直射日光を避け、風通しの良い場所に置く

- 追熟後は冷蔵庫で保存し、早めに食べる

- 他の果物や野菜と一緒にしない

郷土料理や銘菓としての桃の活用例

桃はそのまま食べるのはもちろん、郷土料理や銘菓にも幅広く使われています。たとえば、山梨県では「ももゼリー」や「ももジャム」が有名です。果肉そのものの味わいを生かしたスイーツが多く販売されています。

また、福島県では桃を使ったシロップ漬けや、和菓子の材料としても人気があります。長野県や岡山県でも、地元産の桃を使ったお菓子やデザートが観光客に好評です。このように、各地で桃の魅力を活かした商品や料理が親しまれています。

まとめ:桃の産地や品種を知って旬の美味しさを味わおう

日本各地の桃は、産地ごとに特徴や工夫があり、品種によって味わいも異なります。旬や選び方、保存方法を知ることで、より美味しく桃を楽しむことができます。

主要産地や様々な品種、地元の銘菓や郷土料理にも注目し、季節ごとの桃の美味しさをぜひ味わってみてください。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。