日本の米生産量の推移と現状を知る

日本のお米は食文化の中心であり、生産量の変化は私たちの食卓や地域経済にも大きな影響を与えています。ここでは、その推移と現状を分かりやすく解説します。

日本における米生産量の長期的な変化

日本の米生産量は長い歴史の中で大きく変動してきました。戦後直後は、食糧不足を背景に米の生産拡大が強く求められ、昭和30年代から40年代にかけてピークを迎えています。しかしその後、経済成長や食生活の多様化を受けて、米の消費量が減少し、生産量も徐々に減少傾向となりました。

特に1970年代以降は「減反政策」と呼ばれる生産調整が実施され、余剰米を防ぐために作付け面積が縮小されました。これにより、米の生産量はピーク時の半分以下にまで減っています。近年では、農家数の減少や高齢化も背景に、米生産量は全国的に横ばいからさらに減少傾向へと移行しています。

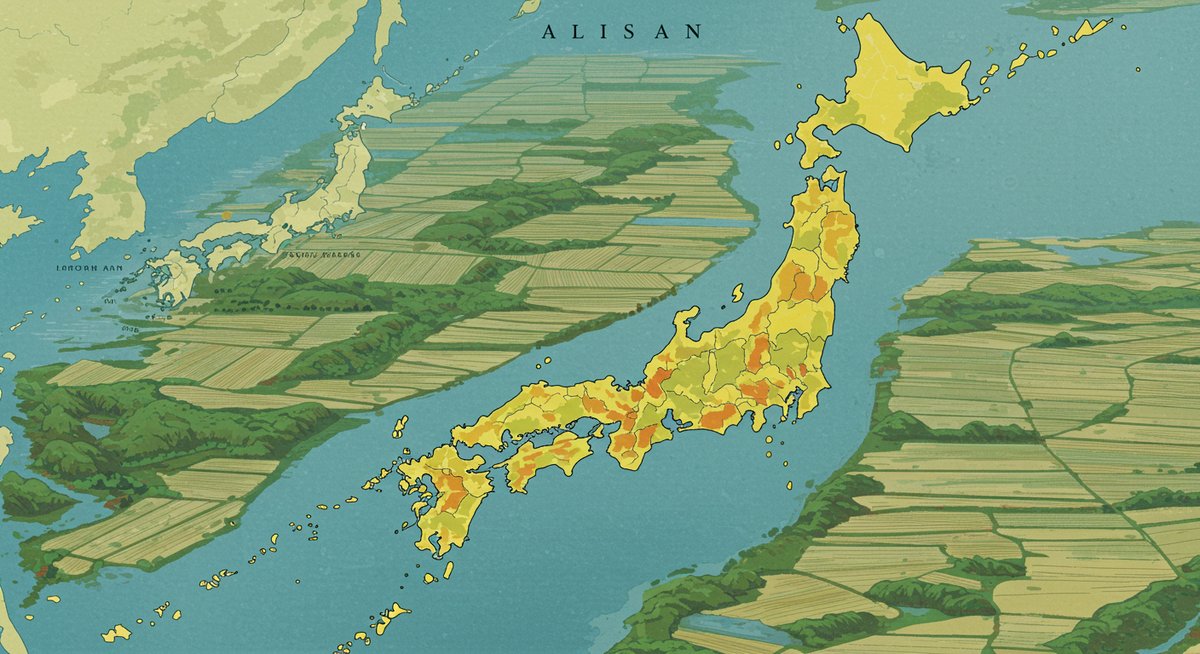

主な米どころ地域と生産量の特徴

日本の米どころは、自然条件や伝統によって地域ごとに特色が見られます。たとえば、東北地方は冷涼な気候と広大な水田を持ち、全国でも有数の生産地です。特に新潟県や秋田県、山形県は安定した収穫量と高品質で知られています。

一方、九州地方も温暖な気候を生かした栽培が盛んです。北海道は比較的新しい米どころですが、近年では品種改良によって品質が向上し、生産量も増加しています。各地域は自然環境や技術を活かしながら、特色ある米作りを続けています。

最新の米生産量データと全国の傾向

直近の農林水産省の統計によると、全国の米生産量は年間約700万トン前後で推移しています。特に新潟県は依然として日本最大の米生産県で、全国の約1割を占めています。東北や北海道も生産量が多い一方、関東や西日本では減少傾向がみられます。

全国的には、作付け面積や農家数の減少、そして気候変動などの影響により、今後も緩やかな減少が予想されています。しかし、地域ごとに特長ある品種やブランド米の開発も進んでおり、質の向上や差別化が進められています。

米の消費と需要の変化が与える影響

日本人の食生活やライフスタイルの変化により、米の消費量や需要も大きく変動しています。これが生産現場にどのような影響を及ぼすのか解説します。

一人当たりの米消費量の推移

一人当たりの米の消費量は、1950年代から1970年代にかけて増加しましたが、1970年代半ばを境に減少傾向となりました。現在では、年間50kgを下回る水準となっています。

この背景には、パンやパスタなど主食の多様化、外食や中食の普及、健康志向の高まりなどが挙げられます。特に若年層や都市部では米離れが進んでいるといわれています。今後、消費の減少が生産現場に与える影響が懸念されています。

日本人の食生活と米の位置づけ

米は日本人にとって古くから主食として親しまれてきましたが、時代の流れとともにその位置づけも変わっています。朝食をパンに置き換える家庭が増えたり、外食産業の発展によって麺類や他の炭水化物の消費も増加しました。

しかし、季節の行事やお祝い、おにぎりや寿司など、米が中心となる食文化は今でも根強く残っています。また、米粉を使ったパンやスイーツなど、新しい形での活用も広がっています。こうした食卓の変化を受け、米の役割は柔軟に変わりつつあります。

需要変動による生産量への影響

米の消費量が減少することで、生産量も調整を余儀なくされています。特に、生産者は農業経営の安定化や販路の確保に課題を抱えており、米以外の作物への転換も進められています。

また、需要変動は価格や在庫状況にも直接影響します。消費が減ると米価が下落しやすくなり、農家の収入が不安定になることもあります。その一方で、6次産業化やブランド米開発を通じて、新たな需要創出を図る動きも見られます。

米の価格動向と農家を取り巻く課題

米の価格は消費や生産量、社会的な要因によって大きく左右されます。ここでは価格の変化や農家が直面する課題、現場の工夫について紹介します。

米価格の推移と最近の高騰要因

米の価格は1970年代以降、大きな変動を繰り返してきました。減反政策や需要減少の影響で一時は下落傾向となりましたが、近年では気候変動や肥料の高騰、世界的な食料需給の変化によって価格が上昇する場面も目立っています。

特に2020年以降は、異常気象による不作や国際的な流通の混乱が影響し、卸売価格が高止まりする傾向にあります。消費者への影響もあるため、今後の動向には注視が必要です。

政策や気候変動が生産現場に及ぼす影響

米の生産現場は、政策や気候変動の影響を強く受けています。たとえば、近年頻発する豪雨や高温は収量や品質に大きな影響を及ぼし、農業経営のリスクを高めています。

また、政府による生産調整の緩和や支援策の変化も現場に影響を与えています。農家は政策動向を踏まえて作付けや販売戦略を見直す必要があり、積極的な情報収集や新技術導入が求められています。

農家が取り組む生産維持や安定供給の工夫

農家は生産維持や安定供給のため、さまざまな取り組みを行っています。たとえば、気候に強い品種の導入や、水田の排水・かんがい技術の向上などです。

さらに、販売面では直販やネット販売、農業体験イベントの開催、ブランド化による差別化などにも力を入れています。下記のような主な取り組みが見られます。

- 耐病性・耐暑性品種の育成

- 直売所やオンラインでの販売拡大

- 地域ブランドや6次産業化の推進

これらの工夫によって、消費者との距離を縮め、安定した農業経営を目指しています。

地域ごとの米生産量比較と特色ある品種

日本各地では、その土地ならではの気候・風土を活かした米作りが行われています。都道府県別の生産量や人気銘柄、新品種について紹介します。

都道府県別の米生産量ランキング

米の生産量は地域によって大きな差があります。主な都道府県の生産量ランキングは以下の通りです。

| 順位 | 都道府県 | 生産量(千トン) |

|---|---|---|

| 1 | 新潟県 | 約540 |

| 2 | 北海道 | 約500 |

| 3 | 秋田県 | 約400 |

新潟県は長年にわたりトップの座を守っています。北海道は近年、栽培技術の進歩によって急速に生産量を伸ばしており、東北各県も高い水準を維持しています。

地域ごとに人気のある銘柄米

各地には地域を代表する銘柄米があり、その特徴や人気は全国で異なります。代表的な銘柄米を紹介します。

- 新潟県「コシヒカリ」:粘りと甘み、食感のバランスが抜群

- 北海道「ななつぼし」:さっぱりとした味わい、冷めても美味しい

- 秋田県「秋田こまち」:粒立ちよく、あっさりとした味

- 宮城県「ひとめぼれ」:やわらかさと甘み、幅広い料理に合う

それぞれの銘柄は、その土地の気候や水質、土壌に合った栽培がされています。地元の料理との相性もよく、贈り物としても人気を集めています。

近年注目される新しい米品種とその特徴

近年は、消費者のニーズに応じた新しい品種の開発が進んでいます。たとえば、低アレルゲン米や健康志向に配慮した機能性米、また気候変動に強い品種なども登場しています。

具体的には、「ゆめぴりか」(北海道)は、ふっくらもっちりとした食感とツヤが魅力です。また、「つや姫」(山形県)は粒が大きく甘みが強い品種で、冷めても美味しい特徴があります。こうした新しい品種は、従来の銘柄米と差別化を図りながら市場での存在感を高めています。

まとめ:日本の米生産量と消費の今後を見据えて

日本の米生産量は、食生活や需要の変化、気候や政策など多くの要素に影響を受けています。消費量の減少が続く中でも、地域ごとの特色や新しい品種の開発によって、米の魅力はますます多様化しています。

今後は、持続可能な農業と安全で美味しい米の安定供給を両立させるため、農家や関係者の創意工夫がより一層求められます。日本の米文化は時代に合わせて進化を続けていくことでしょう。