\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

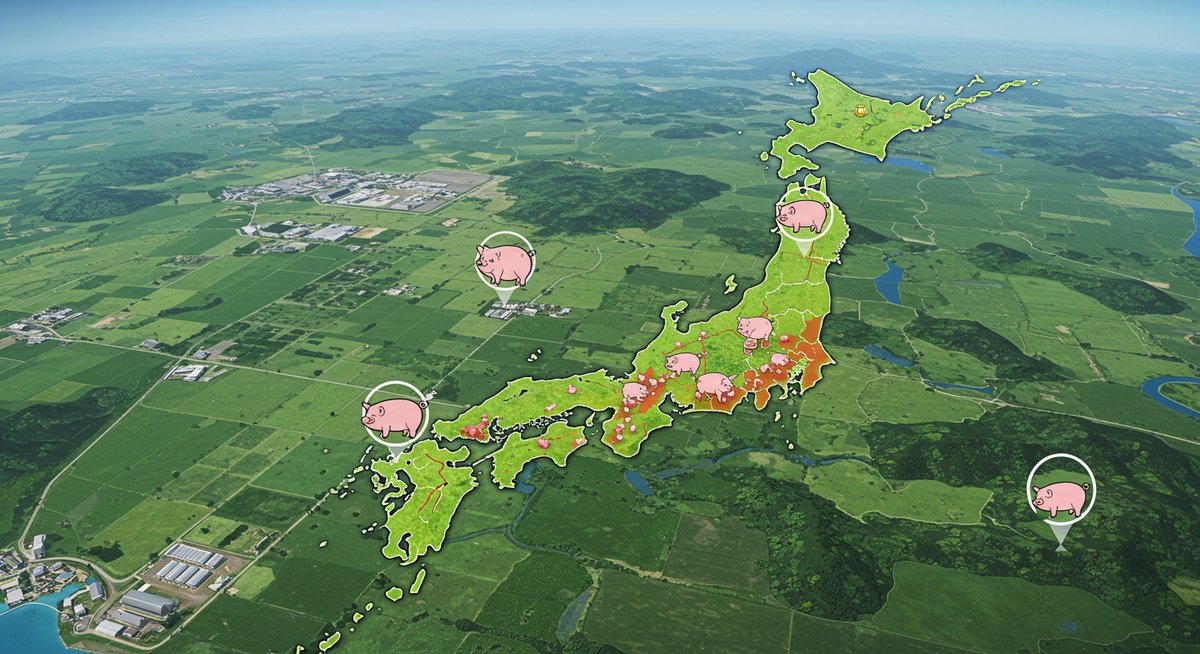

日本の豚肉生産量ランキングの全体像

日本各地で生産される豚肉は、地域ごとに量や特色が異なります。ここでは全国の豚肉生産量ランキングとその背景を詳しく解説します。

日本で豚肉が多く生産される理由

日本では、豚肉は家庭料理や外食で幅広く利用されているため、安定した需要があります。特に食生活の多様化により、豚肉の消費が増加し、生産量も伸びてきました。

また、豚肉は成長が早く、飼育管理が比較的しやすいという特徴があります。加えて、畜産業が地域経済を支える役割も担っており、各地で生産が盛んに行われています。こうした理由から、国内の豚肉生産は常に高い水準を維持しています。

豚肉生産量の都道府県ランキング最新データ

最新の統計によると、日本の豚肉生産量が多い上位の都道府県は次の通りです。

| 順位 | 都道府県 | 生産量(千トン) |

|---|---|---|

| 1 | 鹿児島県 | 約190 |

| 2 | 宮崎県 | 約130 |

| 3 | 北海道 | 約120 |

鹿児島県が圧倒的なトップで、南九州エリアが上位を占めています。これに続くのが北海道と関東の一部県です。地域ごとに気候や飼育環境の違いはあるものの、飼料や流通の工夫で全国的に生産が行われています。

豚肉生産量が多い地域の共通した特徴

生産量が多い地域には共通点がいくつかあります。まず、広い農地が確保できることと、飼料コストを抑えられる環境が整っていることです。

さらに、畜産用のインフラや流通ネットワークが発達している点も挙げられます。こうした条件がそろうことで、効率よく大規模な豚肉生産が実現できます。また、地域によっては長年の飼育技術の蓄積や、ブランド豚の開発も進んでいるのが特徴です。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

鹿児島県を代表とする主要産地の魅力

豚肉生産量でトップを誇る鹿児島県をはじめ、各主要産地には独自の強みがあります。ここでは代表的な産地の魅力と背景を紹介します。

鹿児島県の豚肉生産が日本一の背景

鹿児島県は温暖な気候と広大な土地を活かし、古くから豚の飼育が盛んに行われてきました。伝統的な飼育法と近代的な畜舎設備の融合によって、安定した品質と生産量を実現しています。

加えて、地元の飼料資源を有効に活用し、コスト面でも有利なのが特徴です。さらに、黒豚ブランドをはじめとする地域ブランド豚の存在が、県全体の生産意欲を高めています。そのため、県内には多数の養豚農家があり、組織的な支援体制も整っています。

宮崎県や北海道など上位産地の特色

宮崎県は、温暖な気候と豊富な水資源を活かして養豚が行われています。地域内の協力体制が強く、衛生管理や生産技術の向上に積極的です。近年では、輸出にも力を入れるなど、幅広い市場への展開が進められています。

一方、北海道は広大な土地と涼しい気候が特徴で、大規模な養豚場が多く見られます。飼料の自給率が高いうえ、輸送インフラも整っているため、効率的な生産が可能となっています。それぞれの地域で、地理的条件や資源を活かした特色ある生産が行われています。

各産地で人気のブランド豚とその特徴

各地には、地元の誇りとして知られるブランド豚がいくつもあります。たとえば、鹿児島県の「かごしま黒豚」は、歯切れがよく甘みのある脂身が人気です。

宮崎県では「宮崎ブランドポーク」、北海道では「どろぶた」や「ゆめの大地」など、地域ごとに飼料や飼育方法を工夫した銘柄豚が生まれています。これらは、肉質の柔らかさや旨み、脂の質感などで全国的に高い評価を受けています。

豚肉の生産量と消費の関係

日本人の食卓に欠かせない豚肉ですが、生産量と消費量のバランスや市場動向にも注目が集まっています。ここでは消費傾向や関係性を解説します。

日本国内における豚肉の消費傾向

近年、日本国内では豚肉の消費が安定的に高い水準を示しています。家庭料理では生姜焼きやカツなど、外食産業でもラーメンやとんかつなどで広く利用されています。

また、牛肉や鶏肉に比べて価格が手ごろで、さまざまな料理に使いやすいことから、幅広い世代に選ばれています。生活スタイルの変化に伴い、惣菜や加工品としても需要が増加しています。

生産量と消費量のバランスや変動要因

国内生産量と消費量はおおむねバランスしていますが、近年は輸入豚肉も市場に多く流通しています。これは、価格の安定や供給の多様化を図るためです。

一方で、病気や気候変動による生産への影響も見逃せません。飼料価格の高騰や輸入状況によって、生産と消費のバランスが変動する場合があります。こうした要因が市場価格や供給体制に反映されています。

豚肉の流通や市場への影響

豚肉は全国に安定して供給される一方で、地域ごとにブランドや品質へのこだわりが強まっています。生産地から消費地への流通経路も多様化しており、新鮮な豚肉や加工品が全国各地に届けられています。

また、近年ではインターネット販売の増加や輸出の拡大も見られます。これにより、国内外での知名度向上や消費者の選択肢が広がっています。流通の変化は、市場競争や産地ブランドの発展にもつながっています。

豚肉産業の今後と地域の取り組み

日本の豚肉産業は変化する市場環境に対応し、持続可能な発展を目指しています。ここでは、各地の工夫や新しい動きをご紹介します。

生産現場での持続可能性への工夫

養豚農家では、環境への配慮や省資源化が重視されています。たとえば、飼料の地産地消や、豚舎のエネルギー効率向上などの工夫が進められています。

また、廃棄物のリサイクルや堆肥化によって、地域の農業と連携する取り組みも広がっています。こうした努力が、次世代まで続く持続的な豚肉生産に役立っています。

地域ブランドや付加価値向上の動き

各地の養豚農家や生産団体は、ブランド豚の開発や認証制度など、付加価値を高める工夫を進めています。これにより、消費者に新たな魅力を伝えることができます。

商品の差別化だけでなく、観光や食育イベントを通じて地域の魅力発信も行われています。ブランド豚の認知度向上は、地域経済の活性化にも貢献しています。

消費者ができる豚肉産地の応援方法

消費者が産地の豚肉を選ぶことは、生産地の応援につながります。スーパーなどで産地表示に注目し、地元やお気に入りの地域の豚肉を積極的に選ぶのも一つの方法です。

また、ふるさと納税や産直通販を利用して、直接農家を応援することもできます。地域の取り組みやブランド豚の情報を知ることで、より納得した食の選択が可能になります。

まとめ:日本の豚肉生産量ランキングと地域の取り組みを知る意義

日本全国で多様に展開される豚肉生産は、それぞれの地域の特色や工夫が詰まっています。ランキングや背景を知ることで、日々の食卓の奥深さを実感できます。

また、産地の取り組みやブランド豚の魅力に注目することは、地域経済や持続可能な社会の支援にもつながります。これからも安全で美味しい豚肉を楽しむためには、消費者としても生産現場への理解を深めていくことが大切です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!