\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

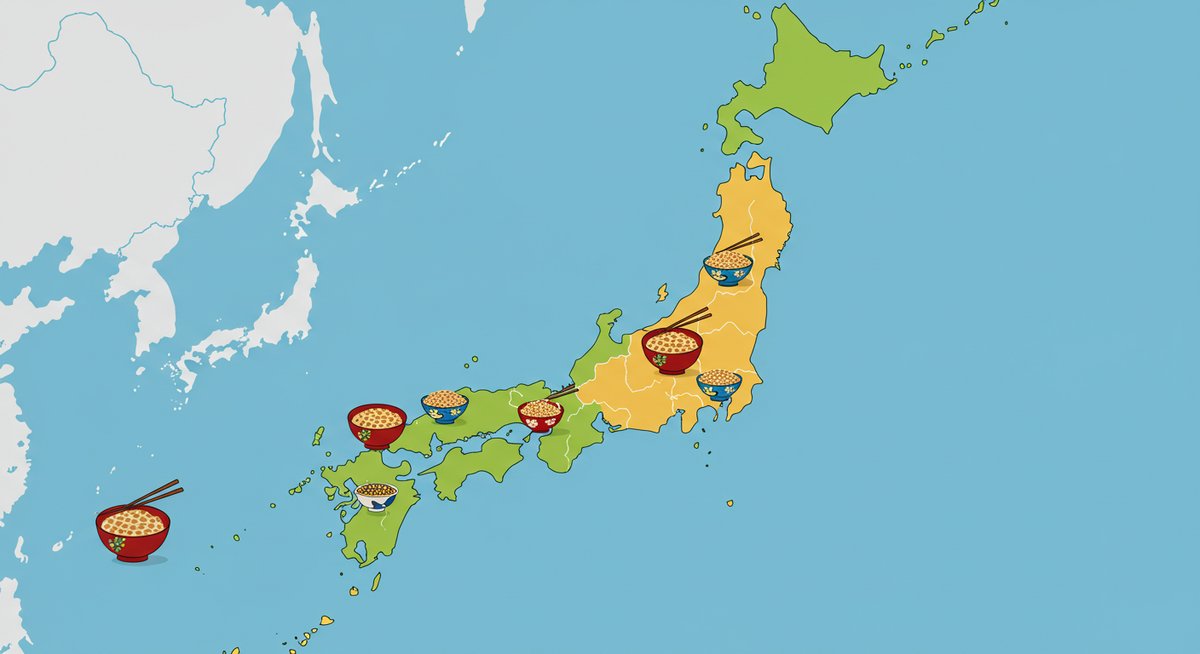

納豆消費量ランキングで注目される地域の特徴

納豆消費量ランキングを見ると、地域によって消費量に大きな差があることがわかります。食文化や気候、生活習慣が消費量にどのような影響を与えているのでしょうか。

納豆消費量が多い都道府県の傾向

納豆の消費量が多い都道府県には、いくつかの特徴が見られます。特に東北地方や関東地方の県が上位にランクインしていることが多く、寒冷な気候や昔からの食習慣が背景にあります。

たとえば、秋田県や福島県、茨城県などは納豆の生産地でもあり、朝食に納豆を食べる家庭が多く見られます。また、これらの県ではスーパーやコンビニでも多彩な納豆商品が手軽に手に入るため、消費が促進されています。納豆の味付けや食べ方にも地域ごとの工夫があり、家庭ごとに独自のアレンジが根付いています。

家計調査から見る納豆の消費動向

総務省の家計調査によると、納豆の購入頻度や支出額は地域や世代によって異なります。東日本の都市部では、納豆が日常的に食卓に並ぶ傾向が強いことが明らかになっています。

一方で、西日本の一部地域では納豆の消費量はやや控えめですが、近年は健康志向の高まりとともに徐々に消費量が増加しています。家計調査のデータは、納豆が単なる伝統食品から全国的な定番食品へと広がっている現状を反映しています。スーパーの納豆売り場の広がりや、バリエーション豊かな商品展開も消費動向に影響を与えています。

最新の納豆消費量ランキング一覧

最新の納豆消費量ランキングでは、毎年上位が入れ替わることもありますが、東北や関東地方の都市が上位に多く入る傾向が見られます。ここでは、直近のランキングを簡単な表でまとめます。

| 都道府県 | 消費量(年間・1世帯あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 秋田県 | 約80パック | 東北上位常連 |

| 福島県 | 約78パック | 地元産も多い |

| 茨城県 | 約76パック | 名産地 |

このように、納豆消費量ランキングからは地域ごとの食習慣や生産状況がうかがえます。今後も消費動向には注目が集まりそうです。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

納豆消費量が多い地域で愛される食べ方

納豆の消費量が多い地域では、その土地ならではの食べ方やアレンジが根付いています。地域ごとの納豆料理や定番の食べ方を見てみましょう。

東北地方に根付く納豆料理のバリエーション

東北地方では、納豆を使った郷土料理が数多く存在します。たとえば、山形県や秋田県では「納豆汁」という味噌仕立ての汁物が冬の定番です。納豆を細かく刻み、味噌や野菜、時には魚と一緒に煮込むことで、濃厚で栄養価の高い一品に仕上がります。

また、納豆を天ぷらにしたり、漬物や根菜と和えて食べるアレンジも人気です。家庭ごとに具材や味付けを工夫しており、食卓にはバリエーション豊かな納豆料理が並びます。寒冷な土地柄、発酵食品である納豆を体の温まる料理に生かす工夫が息づいています。

関東地方で人気の納豆アレンジメニュー

関東地方では、納豆の手軽さを生かしたアレンジレシピが発展しています。特に茨城県では、納豆をトーストやパスタ、オムレツなど洋風の料理に合わせる方法が広まっています。

また、納豆巻きや納豆チャーハンといった、ご飯以外の主食と組み合わせるメニューも定番です。近年は、納豆カレーや納豆ピザなど新しいジャンルも登場し、若い世代を中心に人気を集めています。納豆独特の味や香りが苦手な方も、アレンジメニューによって食べやすくなっているのが特徴です。

地域ごとの納豆の食文化の違い

納豆の食文化は、地域によって異なります。東北や関東では主食に合わせるのが一般的ですが、関西や九州では納豆が珍しいと感じられることもあります。

しかし最近は、全国的に納豆のアレンジメニューや新商品が広まり、それぞれの地域で独自の食べ方が生まれています。たとえば、関西では納豆にネギや鰹節を多めに加えて食べるなど、味付けや組み合わせに工夫が見られます。こうした違いを知ることで、納豆をさらに楽しめるでしょう。

納豆消費量が高まる理由と背景

納豆の消費量が増える背景には、さまざまな要因があります。健康ブームや地域での取り組み、歴史的な背景などが関係しています。

納豆の健康効果と人気の関係

納豆には、たんぱく質や食物繊維、ビタミンK2など、体に良いとされる栄養素が豊富に含まれています。こうした健康効果への注目が、近年の納豆人気を支えています。

健康志向の高まりとともに、納豆を毎日の食事に取り入れる家庭が増加しています。また、テレビや雑誌で納豆の健康効果が取り上げられることもあり、幅広い世代に支持されています。手軽に購入できて調理も簡単なため、忙しい家庭や一人暮らしの方にも選ばれる理由となっています。

地元PRやイベントによる消費促進策

納豆生産地では、地元産納豆のPRやイベントを通じて消費拡大を目指す取り組みが盛んです。たとえば、茨城県の「水戸納豆まつり」や、各地の納豆早食い大会などが有名です。

こうしたイベントでは、納豆の新しい食べ方を発信したり、地元メーカーの限定商品を販売する場となっています。また、学校給食でも納豆を取り入れる自治体が増えており、子どものうちから納豆に親しむ機会が増えています。地域全体で納豆文化を盛り上げ、消費の底上げを図る活動が広がっています。

納豆の歴史と地域に伝わる伝統

納豆は、平安時代から続く長い歴史を持つ食品です。特に東北や関東では、昔から保存食や栄養源として親しまれてきました。

地域ごとに発酵方法や味付け、形状に違いがあります。たとえば、わらに包んだ「わら納豆」や、乾燥させた「乾燥納豆」など、伝統的な製法が受け継がれています。こうした伝統が現代にも息づいており、地域の食文化の一部として大切にされています。

納豆消費量ランキングから見える今後のトレンド

納豆の消費量や食べ方は、時代とともに変化しています。現在の傾向や今後の展望について整理します。

若年層や家庭での納豆需要の変化

近年、若年層や共働き世帯など、忙しい家庭での納豆需要が高まっています。手軽に栄養が取れることや、低価格で購入できることが理由に挙げられます。

また、SNSや動画サイトを通じて、納豆を使った時短レシピやアレンジメニューが広まっているのも特徴です。若い世代向けのパッケージデザインやフレーバーも増え、従来より幅広い層に納豆が選ばれるようになりました。こうした変化が、今後の消費量の増加に影響を与えそうです。

地域ブランドやご当地納豆商品の広がり

各地で地域独自のブランド納豆や、ご当地限定の商品が登場しています。原料の大豆にこだわった高級納豆や、地元の味噌や野菜を使った商品は、お土産や贈答用にも人気です。

このようなご当地納豆は、観光客や納豆好きの間で話題となり、地域活性化にもつながっています。地元の特色を生かした納豆が、従来のイメージを超えて新たな市場を切り開いています。

納豆消費量を伸ばすための今後の取り組み

今後の納豆消費拡大に向けて、さまざまな取り組みが期待されています。たとえば、学校給食への導入拡大や、健康志向に合わせた新商品開発が挙げられます。

また、高齢者向けの食べやすい納豆や、海外への輸出拡大も課題となっています。納豆の魅力を伝える体験イベントや、調理動画の配信なども有効な方法です。今後も多様な施策によって、納豆の消費量がさらに広がることが予想されます。

まとめ:納豆消費量ランキングから読み解く地域の食文化と今後の展望

納豆消費量ランキングは、地域ごとの食文化や暮らしの違いを映し出しています。消費量が多い地域では、その土地ならではの料理や伝統が脈々と受け継がれています。

今後は、健康志向やライフスタイルの変化に合わせて納豆の需要もさらに多様化していくでしょう。地域ブランドや新しい食べ方の広がりも期待されます。納豆は日本の食卓に欠かせない存在として、これからも進化し続けていきそうです。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!