\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

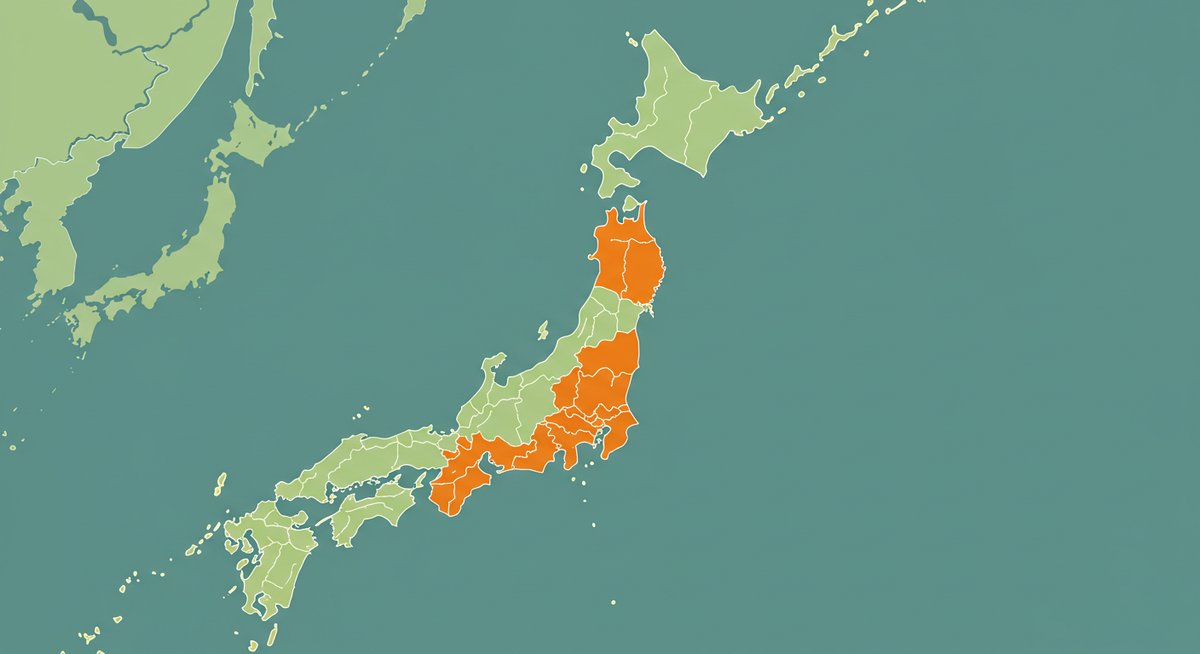

柿の生産量ランキングと主要産地の特徴

柿は日本各地で作られており、特にいくつかの都道府県が高い生産量を誇ります。ここでは最新ランキングや、主要産地の特徴を詳しくご紹介します。

最新の柿生産量ランキング上位都道府県

現在、日本の柿生産量は和歌山県が最も多く、続いて奈良県、福岡県などが上位を占めています。和歌山県は温暖な気候と豊かな土壌に恵まれており、多彩な品種の柿を安定して生産できることが強みです。奈良県も歴史的に柿作りが盛んで、全国でも名高い「刀根早生」などのブランド柿を生み出しています。

福岡県や岐阜県も、柿の栽培技術が発展しており、品質の高い柿を出荷しています。都道府県別の生産量は下記の通りです。

| ランキング | 都道府県 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 1 | 和歌山県 | 品種が豊富、安定生産 |

| 2 | 奈良県 | ブランド柿が有名 |

| 3 | 福岡県 | 甘柿の栽培が盛ん |

これら上位県は、それぞれ独自の栽培方法や流通体制を確立しており、全国的な柿の供給拠点となっています。

和歌山県や奈良県に代表される有名産地の強み

和歌山県は温暖な気候を生かし、「たねなし柿」や「あんぽ柿」など多様な品種を安定して育てています。農家同士の情報共有も盛んで、品質や生産量の向上に積極的に取り組んでいる点が特徴です。市場流通のネットワークも整っており、国内のみならず海外への出荷も広がっています。

一方、奈良県は「富有柿」や「刀根早生」が有名です。伝統的な栽培技術と、土壌や天候を考慮した管理によって、糖度の高い柿が多く生産されています。また、地域ブランド化にも力を入れており、消費者への認知度向上や付加価値の創出につながっています。

市町村単位での生産量トップ地域

都道府県単位だけでなく、市町村ごとにも柿生産量の上位地域があります。例えば、和歌山県の紀の川市は全国有数の柿産地で、その生産量は非常に多く、地元ブランドの確立にも積極的です。また、奈良県五條市も高品質な柿の生産地として知られています。

こうした市町村では、農協と連携した販売戦略や、観光資源としての柿を活用した取り組みも見られます。地域ごとの特性を生かし、安定した生産と経済効果を両立している点が特徴です。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

日本における柿の生産量の推移と現状

柿の生産量は社会や農業の変化を反映しており、過去から現在までに様々な推移をたどっています。ここではその変化や現状について解説します。

過去から現在までの全国生産量の変化

日本の柿生産量は、昭和から平成初期にかけて大きく増加しましたが、近年は減少傾向が見られます。主な要因としては、農業従事者の高齢化や農地の縮小、消費者の嗜好の変化などがあげられます。

昭和50年代には年間40万トンを超える生産量がありました。しかし、令和に入ると30万トン前後で推移するようになり、全体としてやや減少傾向です。これは、全国的に柿の栽培面積が縮小していることや、他の果実と比べて需要が伸びにくいことが背景にあります。

主要産地ごとの作付面積と収穫量

主要産地ごとに見ると、和歌山県・奈良県・福岡県の3県が多くの作付面積と収穫量を維持しています。たとえば、和歌山県は年間約6,000ヘクタールの柿畑があり、毎年安定した収穫が確保されています。

一方、他の地域では生産者の減少や高齢化の影響で作付面積が年々減少しています。多くの県で従来の半分以下に縮小した例もあり、主要産地でも規模の維持が課題となっています。今後は、作付面積と収穫量のバランスを考えた経営が求められるでしょう。

国内における柿の需要と消費傾向

柿の需要は、秋から冬にかけての季節限定の消費が多く、旬の時期に家庭でよく食べられます。しかし、近年は若い世代を中心に食生活が変化し、柿を食べる機会が減ってきました。

一方で、加工品やスイーツへの利用が拡大しており、干し柿やゼリーなどの新しい商品も人気を集めています。消費傾向の変化に合わせて、産地や企業も新たな販売方法や商品開発に取り組むようになっています。

柿農家や産地が直面する課題と現状

柿生産の現場では、高齢化や労働力不足などさまざまな課題が深刻化しています。ここでは主な現状と課題を詳しく見ていきます。

生産現場での高齢化や後継者不足

柿農家の多くが高齢化しており、新たな担い手がなかなか見つからない状況となっています。農業全体の課題でもありますが、柿の場合は特に伝統的な技術や知識の継承が求められるため、後継者不足が深刻です。

若い世代が柿作りに興味を持ちやすいよう、各地で農業体験や新規就農支援が行われていますが、定着までには時間がかかっています。今後も地域ぐるみの取り組みが必要とされています。

労働負担の増加や作業効率化の必要性

柿の栽培や収穫は手作業が多く、年々高まる労働負担が大きな課題です。特に高木になると収穫作業が難しく、収穫期には多くの人手が必要です。加えて、台風や長雨など天候不順による作業の遅れも負担の一因となっています。

省力化や効率化を図るため、剪定や収穫の機械導入、高設栽培など新しい方法が模索されています。しかし、コストや導入ノウハウの不足が課題となっており、普及には時間がかかるのが現状です。

規格外品や小玉果の増加による価格低迷

気候変動や生産者の高齢化による管理不足などにより、規格外品や小さな実の増加が目立つようになりました。市場では一定基準を満たさない果実は価格が下がりやすく、全体の収益にも影響が出ています。

こうした現象は、天候や管理状況によって左右されるため、安定した品質を保つための対策が強く求められています。また、規格外品の有効活用として、加工品への転換や直売所での販売など、多様な工夫も行われています。

主要産地の取り組みと今後の展望

各地の主要産地では、様々な課題を乗り越えるために独自の取り組みや新しい技術の導入が進んでいます。今後の展望とあわせてご紹介します。

独自品種の開発や高付加価値化の推進

和歌山県や奈良県では、消費者ニーズに合った新しい柿の品種開発が盛んです。たとえば、甘味が強く種が少ない品種や、長期保存が可能な品種など、機能性を高めた柿が続々と誕生しています。

また、見た目や味だけでなく、ブランド化や付加価値を高める取り組みも活発です。ギフト需要に応じた高級パッケージや、認証制度による安心感の提供など、多様なアプローチで価値向上が図られています。

省力化技術や新栽培法の導入事例

労働負担の軽減と安定生産のため、最新技術の導入が進んでいます。たとえば、収穫用の小型リフトや選果機の導入、高設栽培による作業効率の向上が挙げられます。

また、ITを活用した生育管理システムや遠隔監視の導入も一部で進められています。これにより、天候や生育状況の把握がしやすくなり、収穫時期や品質管理の精度が向上しています。

消費拡大イベントや地域ブランド化の動き

消費拡大を目指して、産地ではさまざまなイベントやキャンペーンが開催されています。収穫体験や直売会、柿を使ったスイーツフェアなど、消費者との接点を増やす工夫が盛んです。

また、地域ブランド化を通じて、柿そのものの価値や地元産品としての魅力を伝える活動も活発に行われています。これらの取り組みは、地元経済の活性化や観光資源の創出にもつながっています。

まとめ:日本の柿生産を支える産地と未来への展望

日本の柿生産は、主要産地を中心に長い歴史と伝統を持ち、多様な品種や技術が受け継がれてきました。一方で、高齢化や需要変化など新たな課題も生まれています。

今後は、独自品種の開発や省力化技術の導入、ブランド化の推進を通じて、持続可能な発展が期待されます。産地と消費者がつながりを深めることで、日本の柿文化がより豊かに広がっていくでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!