\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

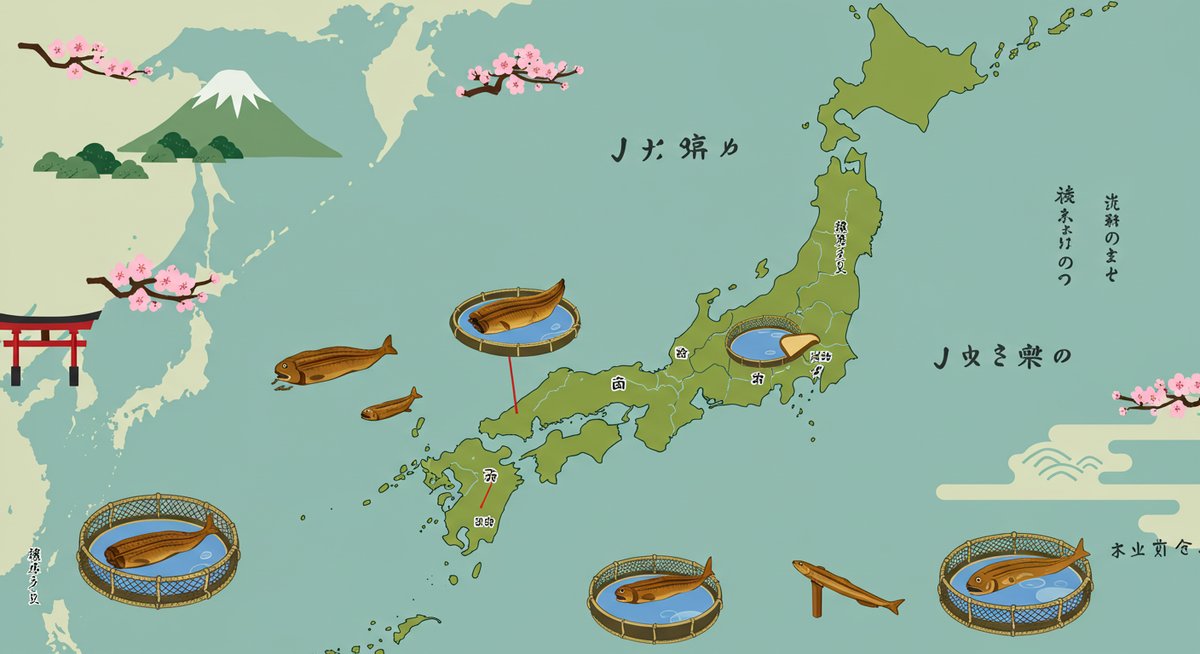

日本各地のうなぎ養殖生産量ランキングと特徴

日本はうなぎ養殖が盛んな国として知られていますが、地域によって生産量やその特徴が大きく異なります。ここでは、うなぎの主要生産地とその背景を解説します。

日本のうなぎ主要生産地ランキング

日本国内でうなぎの養殖生産量が特に多い県は、鹿児島県、愛知県、静岡県の3県が上位を占めています。平成以降の統計でもこの順位はほとんど変わっていません。特に鹿児島県は近年、全国の生産量の半数以上を占めるまでになっています。

表で主要な生産地の特徴を簡単にまとめます。

| 順位 | 県名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1 | 鹿児島県 | 温暖な気候と豊富な地下水 |

| 2 | 愛知県 | 一色町が有名 |

| 3 | 静岡県 | 浜名湖の伝統養殖 |

これらの地域では、それぞれ自然環境や養殖技術、地元の歴史などが生かされています。特に温暖な気候と清らかな水がうなぎの成長を支えています。

ランキング上位県の生産量推移と背景

うなぎの生産量は時代の流れや環境の変化によって大きく変動しています。鹿児島県は2000年代以降、養殖技術や施設の拡充により生産量を大きく伸ばしました。愛知県も歴史ある産地として安定した生産を続けていますが、ピーク時よりはやや減少傾向です。

一方、静岡県は昔から「浜名湖うなぎ」で名を馳せていますが、天然稚魚の減少により生産量が減っている現状があります。しかし、品質やブランド力は依然高く、安定した需要があります。各県がブランド化や新たな取り組みを進めながら、持続可能なうなぎ養殖を模索しています。

うなぎ生産量の地域差が生まれる理由

うなぎ養殖は、単に施設を作ればできるものではありません。まず必要なのは、うなぎが健康に育つのに適した地下水などの水資源です。たとえば鹿児島県では、霧島山系の豊富な湧水が安定した養殖を支えています。

また、気候も重要な要素です。暖かい気候はうなぎの成長を促します。さらに、伝統的な養殖技術や市場への流通網が整っているかどうかも、地域差を生む要因となります。これらの条件が複合的に影響し、地域ごとの生産量や特色に違いが見られるのです。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

代表的なうなぎの産地ごとの魅力

うなぎの名産地と呼ばれる地域ごとに、その土地ならではの特色やブランド価値があります。それぞれの産地の魅力を順にご紹介します。

鹿児島県のうなぎの特色とブランド

鹿児島県のうなぎは、地下水の豊富さと温暖な気候を活かした養殖環境が大きな強みです。県内には複数の養鰻場が点在しており、全国的にも多くのうなぎがここから出荷されています。

「大隅うなぎ」などブランド化も進められており、身がふっくらとして脂がのった味わいが特徴です。また、養殖に際して水温や水質管理を徹底することで、臭みのないやわらかい食感を実現しています。近年は海外への輸出も始まり、国際的な評価も高まりつつあります。

愛知県の一色うなぎと伝統の養殖法

愛知県の西尾市一色町は、全国でも有名なうなぎの産地です。「一色うなぎ」は、矢作川の伏流水を利用した養殖が特徴で、きめ細かな管理のもとで育てられます。生産者たちは、伝統的な養殖法と現代的な技術を組み合わせてうなぎの品質を高めています。

この地域は流通インフラも整っており、鮮度を保ったまま出荷できる利点があります。また、うなぎの脂のりや肉質の良さに加え、地元飲食店による多彩な料理提供も魅力の一つです。観光客にも人気が高く、地域経済にも大きく貢献しています。

静岡県浜名湖のうなぎが有名な理由

静岡県の浜名湖周辺は、日本におけるうなぎ養殖発祥の地ともいわれています。温暖な気候と浜名湖のきれいな水がうなぎの生育に適しており、長い歴史を持つ生産地です。

浜名湖うなぎの特徴は、身が引き締まり、ほどよい脂と弾力を持つ点です。地元では代々受け継がれる養殖技術が重視され、品質向上のための独自の工夫も行われています。ブランド力も強く、全国的な知名度を誇る産地となっています。

天然うなぎと養殖うなぎの違いを知る

うなぎは天然ものと養殖ものが存在し、それぞれ味や特徴、入手方法などに違いがあります。ここではその違いや養殖・天然それぞれのポイントを解説します。

養殖うなぎの生産方法と品質管理

養殖うなぎは、主にシラスウナギ(うなぎの稚魚)を捕獲し、専用のいけすや池で育てます。水温や水質、餌の管理が徹底されているため、年間を通じて安定した品質のうなぎを出荷することが可能です。

近年は、病気の予防のための水質検査や、ストレスを軽減させる独自技術の導入などが進んでいます。出荷前には一時的に清水で養生させて泥臭さを取り除くなど、品質向上の工夫も見られます。こうした管理体制が、脂がのってやわらかい、くせのないうなぎを生み出しています。

天然うなぎの特徴と生息環境

天然うなぎは、川や湖、沼などの自然環境で成長します。流れの速い清流や、豊かな水草が茂る場所など、生息地によって味や身質が変わるといわれています。天然ものは、季節や環境の変化に合わせて自ら餌を探し、成長していきます。

そのため、体が引き締まり、力強い食感や野性味のある風味が特徴です。ただし、天然うなぎの漁獲量は年々減少しており、流通量も限られています。希少性から価格が高くなりやすく、特別な味わいを求める方に人気があります。

食べ比べで感じる天然と養殖の味の違い

天然うなぎと養殖うなぎの味には大きな違いがあります。養殖うなぎは脂が多めでやわらかく、口当たりが滑らかです。一方、天然うなぎは身が締まり、やや淡白ながらも濃い旨味と独特の香りを持っています。

箇条書きで特徴を比べてみましょう。

- 養殖うなぎ:脂がのってやわらかい、食べやすい

- 天然うなぎ:身が引き締まって香りが強い、希少価値がある

それぞれの良さを活かし、好みに合わせて選ぶと、うなぎの奥深い魅力を存分に楽しむことができます。

うなぎの名産地おすすめグルメと食べ方

うなぎは全国各地でさまざまな料理法が生まれており、名産地ごとに独自の食文化があります。ここでは、うなぎグルメのバリエーションや楽しみ方を紹介します。

名産地別人気うなぎ料理の種類

うなぎ料理といえば、「蒲焼き」がもっとも有名ですが、その他にも地域によって多彩なバリエーションがあります。浜名湖周辺では蒸した後に焼く関東風、愛知の一色町では香ばしく焼き上げる関西風が親しまれています。

人気のうなぎ料理を表にまとめます。

| 料理名 | 特徴 | 主な地域 |

|---|---|---|

| 蒲焼き | タレで焼き上げる | 全国 |

| 白焼き | 塩味であっさり | 静岡・愛知 |

| ひつまぶし | 薬味や出汁で変化 | 愛知 |

また、地域によっては「うな重」や「う巻き」(卵焼きの中にうなぎを巻く)など、ほかにも多様な料理が親しまれています。

ひつまぶしや蒲焼きなどご当地の味わい方

愛知県名古屋発祥の「ひつまぶし」は、一杯目はそのまま、二杯目は薬味を加え、三杯目は出汁をかけて楽しむ独特の食べ方が魅力です。変化を楽しみたい方には特におすすめです。

一方、鹿児島や静岡では、素材そのものの味を引き立てる「白焼き」や、タレでしっかり焼き上げた「蒲焼き」が定番です。地域ごとの食文化に触れながら、さまざまな味わい方を体験するのも、うなぎ観光の楽しみの一つとなっています。

うなぎの取り寄せやお土産選びのポイント

名産地のうなぎは、近年お取り寄せやお土産としても人気です。選ぶ際のポイントは、調理方法や包装状態、消費期限などを確認することです。真空パックで冷凍・冷蔵されていれば、家庭でも本格的な味わいが楽しめます。

また、贈答用には化粧箱入りやブランド認証ロゴが付いた商品が好まれます。味の好みや調理の手間も考慮しながら、自分や贈る相手に合ったうなぎを選ぶことで、地域の魅力をより深く感じられるでしょう。

まとめ:うなぎ養殖ランキングから見える日本の美味しさと産地の個性

うなぎをめぐる日本各地の養殖ランキングや産地ごとの特色を知ることで、うなぎの奥深い魅力や食文化の多様性が見えてきます。生産量の多い地域はそれぞれ自然環境や技術、歴史を活かし、個性的なブランドを築いています。

天然、養殖それぞれの良さを知ることで、うなぎの食べ方や楽しみ方も広がります。ぜひ気になる名産地のうなぎを味わい、その土地の個性や伝統に触れてみてはいかがでしょうか。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!