\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

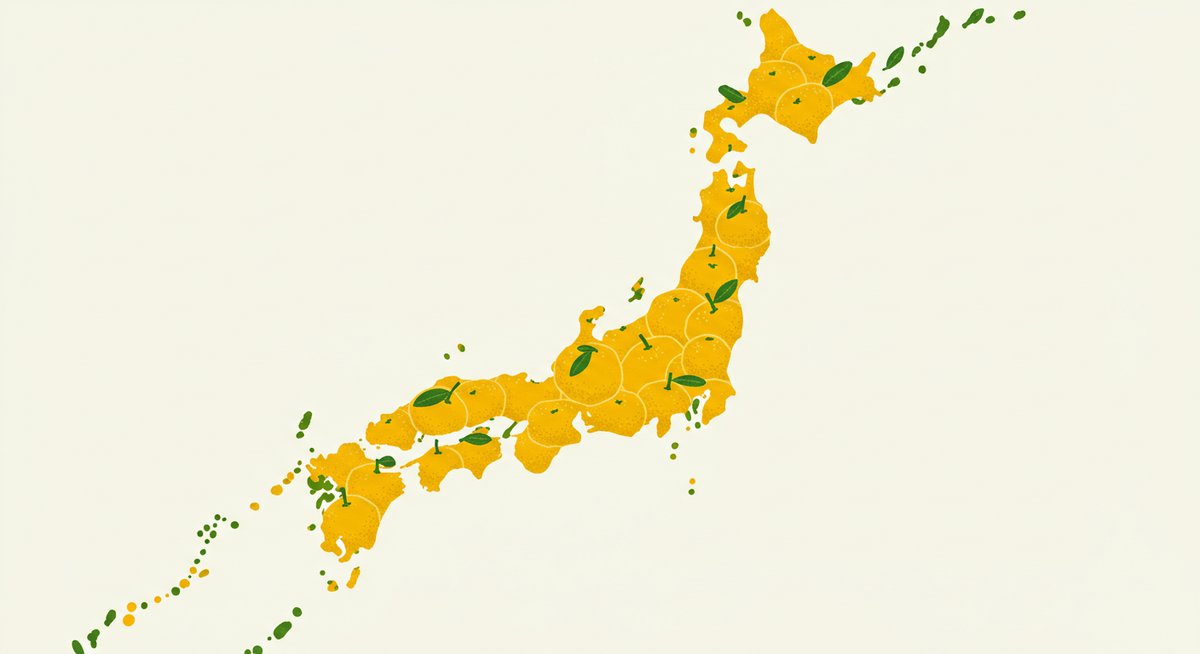

ゆずの生産量ランキングと日本各地の主な産地

ゆずは日本各地で栽培されていますが、特に生産量が多い地域や特徴のある産地があります。ここでは最新の生産量ランキングや主な産地について紹介します。

ゆずの全国生産量ランキング最新情報

最新の農林水産省の統計によると、ゆずの生産量トップ3は高知県、徳島県、愛媛県です。この3県は全体の生産量の約8割を占めており、全国的にもその存在感が際立っています。

特に高知県は生産量が圧倒的で、全国の半分以上を占めています。続いて徳島県と愛媛県が上位に位置し、西日本を中心とした地域が主な産地となっています。また、最近では九州地方や関東地方でも生産が増えており、多様な地域でゆず栽培が広がっています。

| ランキング | 県名 | 生産量(トン) |

|---|---|---|

| 1 | 高知県 | 約8,000 |

| 2 | 徳島県 | 約2,000 |

| 3 | 愛媛県 | 約1,200 |

高知徳島愛媛が上位を占める理由

高知、徳島、愛媛の3県がゆず生産量で上位を占める理由は、気候や風土がゆずの栽培に適していることが大きな要因です。これらの地域は温暖で雨が多く、山地が多い地形が特徴です。

また、生産者同士の情報交換や地元自治体の支援も盛んです。特に高知県はゆず加工品の開発やブランド化にも力を入れており、新たな需要を生み出しています。これらの取り組みが、安定した生産と全国的なシェアの高さにつながっています。

地域ごとの特色あるゆず栽培

日本各地のゆず産地には、その土地ならではのこだわりや特徴があります。たとえば、高知県の馬路村では有機栽培に力を入れており、農薬を極力使わない方法で品質の高いゆずを生産しています。

徳島県では、吉野川流域の豊かな水資源を生かした栽培が行われています。愛媛県の山間部では急傾斜地を利用し、日当たりのよい畑でゆずを育てています。各地の栽培方法や自然条件の違いが、ゆずの香りや味わいにも個性を与えています。

上品な甘さでご飯がすすむ!

吟醸酒の熟成粕の贅沢な味わいを大切なあの人に贈ってみては。

ゆずの育て方と美味しさを支える条件

ゆずが美味しく育つためには、自然環境や人の手による工夫が欠かせません。ここでは、育て方や美味しさを支えるポイントを解説します。

太陽の恵みと水はけの良い土壌

ゆずは日当たりの良い場所を好むため、十分に太陽の光が当たる畑で栽培することが大切です。太陽の光がたっぷり当たることで、実がしっかりと育ち、香りや酸味が豊かになります。

一方で、ゆずは過剰な水分を嫌うため、水はけの良い土壌を選ぶ必要があります。水はけが悪いと根が傷みやすく、実の品質にも影響が出てしまいます。畑の土を盛り上げたり、溝を作って排水性を高めたりと、各地の農家が工夫を凝らしています。

風通しと寒暖差が生む香り高いゆず

ゆずの木は風通しが良い場所で育てると、病害虫の被害が少なくなります。また、空気の流れが良いことで、実の表面に傷がつきにくくなり、見た目の美しさも保てます。

さらに、昼と夜の気温差が大きい地域では、ゆずの実がより締まり、香りが強くなります。これは高知県や徳島県の山間部でよく見られる現象です。寒暖差が生み出す鮮烈な香りや風味は、各地のゆずの大きな魅力のひとつです。

栽培技術と品種改良の進化

近年では、ゆずの栽培技術や品種改良も進化しています。たとえば、病気に強い品種や、果皮がきれいで香りが高い品種が開発されています。これにより、安定した収穫や品質の向上が可能になりました。

また、剪定(枝を切る作業)や適切な肥料の使い方など、農家の技術力も重要です。地域ごとに工夫を凝らしながら、高品質なゆずを育てる努力が続けられています。

ゆずの利用法と郷土料理に見る魅力

ゆずは食材としてだけでなく、調味料やお菓子、飲み物など幅広く利用されています。ここでは、ゆずの多彩な活用法や郷土料理の魅力を紹介します。

日本料理に欠かせないゆずの役割

ゆずは和食に欠かせない香味食材のひとつです。果皮はすりおろして薬味として使ったり、果汁はポン酢やドレッシングに利用されたりします。独特の爽やかな香りが、料理を引き立てます。

鍋料理や刺身、蕎麦の薬味など、さまざまな場面で使われています。特に冬場には、ゆず湯としても親しまれ、季節感を味わうための大切な役割を担っています。

地域ごとのゆずを使った郷土料理

ゆずを使った郷土料理は全国各地にあります。たとえば、高知県では「ゆず酢」を使った寿司や、「ゆず味噌」を使った田楽が有名です。徳島県では「ゆず味噌」で和えた野菜料理や、「すだち」と並ぶ柑橘類として活用されています。

愛媛県では、ゆずの果皮を細かく刻んで和え物や漬物に加えるなど、地域ならではの工夫が見られます。地元の人々にとって、ゆずは日常の味を支える身近な存在です。

| 地域 | 代表的な郷土料理 | 特徴 |

|---|---|---|

| 高知県 | ゆず酢の寿司 | さっぱりとした風味 |

| 徳島県 | ゆず味噌和え | 甘みと酸味が調和 |

| 愛媛県 | ゆず入り漬物 | 爽やかな香り |

加工品やスイーツに広がる活用法

ゆずはそのままでなく、さまざまな加工品やスイーツにも使われています。たとえば、ゆずジャムやゆずマーマレードはパンやヨーグルトと相性が良く、人気の高い商品です。

また、最近ではゆずを使ったチョコレートやケーキ、アイスクリームなどのスイーツも増えています。さらに、ゆずドリンクやリキュールも登場し、世代を問わず愛されています。こうした新しい活用法がゆずの魅力を広げています。

ゆずの歴史と地域活性化の取り組み

ゆずは古くから日本人の暮らしに寄り添ってきた果実です。ここでは、ゆずの歴史や、地域活性化の取り組みについて見ていきます。

ゆず栽培の歴史と日本への伝来

ゆずは中国原産の柑橘類で、奈良時代には日本に伝わったとされています。はじめは薬用や観賞用として使われましたが、次第に食用や調味料にも利用されるようになりました。

江戸時代になると、全国各地でゆずの栽培が広がり、各地に根付いた文化が形成されました。現代でも、ゆずは日本の食文化や季節の風物詩として大切にされています。

馬路村や北川村の地域活性化事例

高知県の馬路村や北川村では、ゆずを活用した地域活性化が進められています。馬路村は「ゆずの村」と呼ばれ、ゆずをテーマにした商品開発や観光振興に力を入れています。

また、地元の農家と協力し、「ゆずポン酢」や「ゆずジュース」などの加工品を全国に販売しています。こうした取り組みが、地域の雇用や交流人口の増加につながり、活気ある村づくりに役立っています。

海外市場で評価される日本産ゆず

近年、日本産ゆずは海外でも高く評価されています。特にヨーロッパやアメリカのレストランでは、和食ブームとともにゆずの香りや味わいが注目されています。

日本の生産者は、高品質なゆずを安定して供給するため、輸出向けの栽培や品質管理にも力を入れています。こうした努力が、日本産ゆずのブランド価値を高め、世界中で新たな需要を生み出しています。

まとめ:ゆずの生産地と多彩な魅力を知ることで広がる楽しみ

ゆずは日本各地で育てられ、それぞれの土地や人々によって特徴や魅力が引き出されています。生産地ごとの違いや、多彩な活用法を知ることで、ゆずの楽しみ方はさらに広がります。

家庭の食卓はもちろん、贈り物や旅先で出会うゆずの味わいを楽しむことで、地域の文化や人々の思いにも触れることができます。今後もゆずの魅力に注目し、さまざまな楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!